保产业链供应链稳定,是今年两会的新话题,也是全球范围内的热议话题。

虽然疫情之前,供应链的重要性甚至其一定程度上的本土化趋势业已凸显,但毋庸置疑的是,疫情冲击成为供应链短期受阻和长期变革的最直接触发因素。而后疫情时代,供应链问题预计也将在很长一段时间内继续攫取全球目光,成为任何一家正在或有志参与全球经济运行的企业所必须正视的焦点议题。

在本文中,我们将从疫情带来的短期和中长期效应出发,为您带来关于全球供应链现状与趋势的分析,并对如何识别和缓解相关风险提出建议。

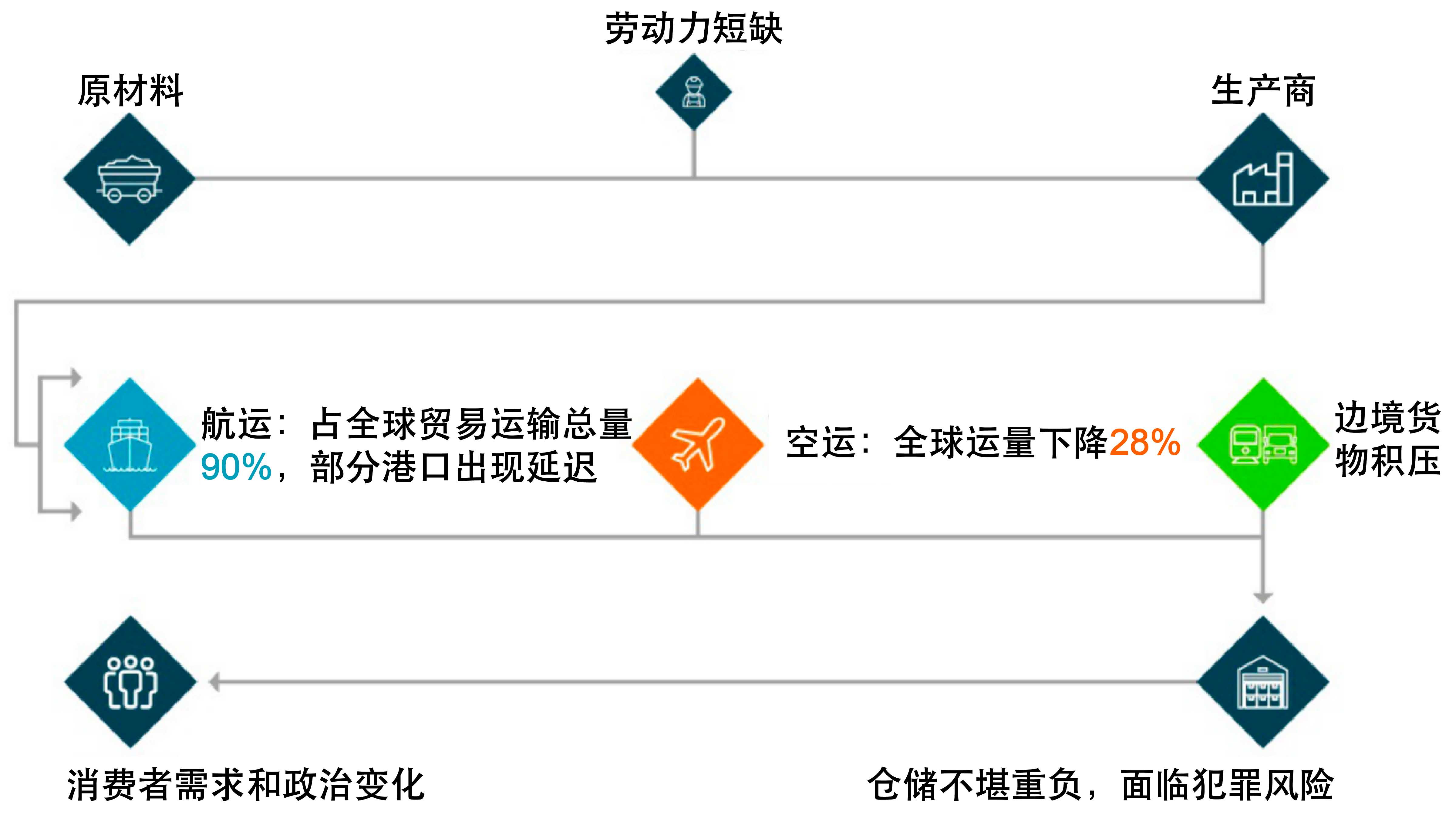

短期效应:国际物流全面受阻

疫情封闭措施造成的物流中断对全球供应链形成了即时的冲击。跨境运输是确保全球供应链正常运转的重要环节,但如今运输网络的跨境无缝衔接已被严重扰乱。所有主要运输通道都在各国边境阻滞,供应链交付周期比疫情前最多延迟75%。

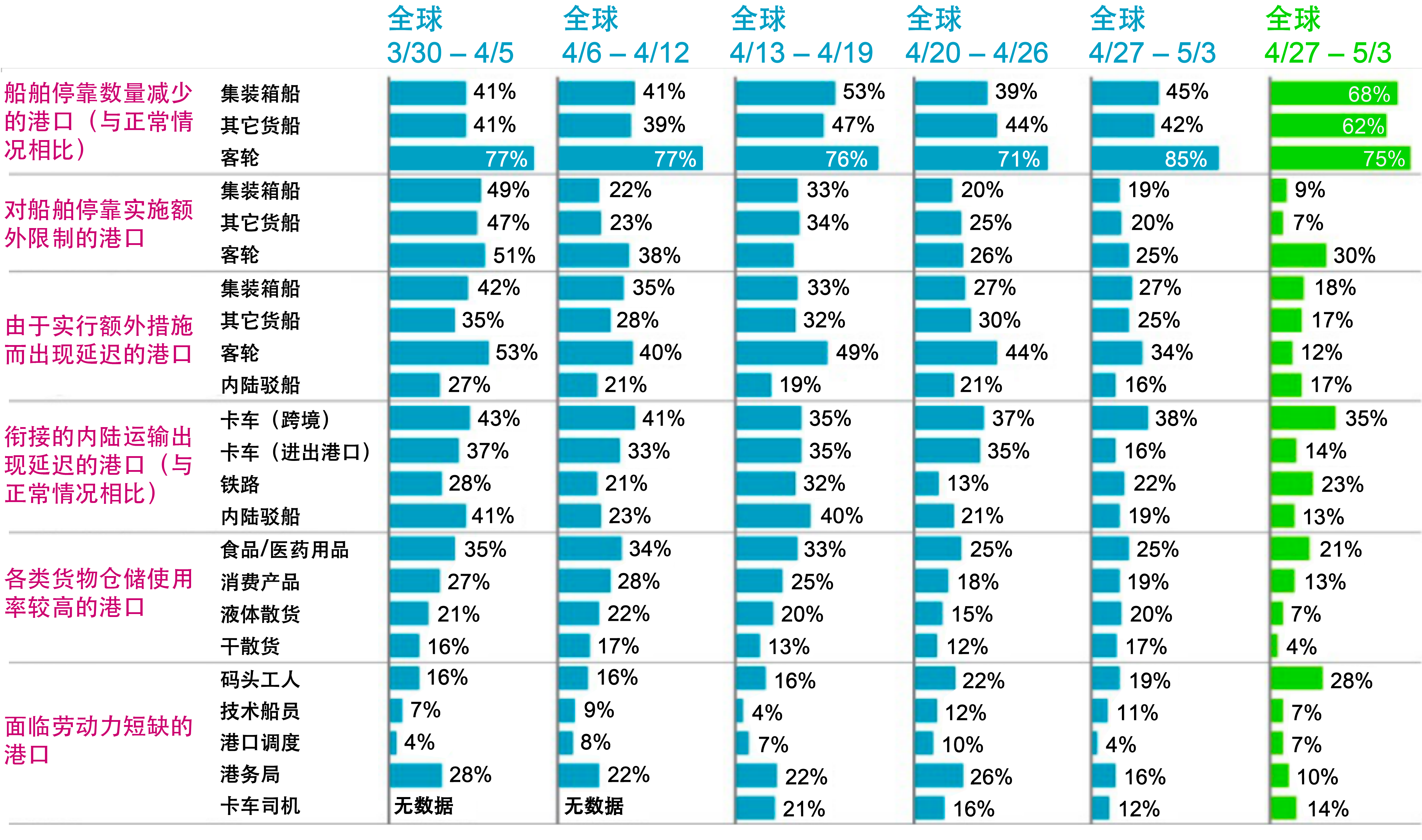

受影响最严重的是占全球贸易运输总量90%的海运行业。一旦船上出现疑似病例,则该船舶可能面临长达14天的隔离。在船舶设备不断大型化的今天,如果全球最大集装箱船中的某一艘被隔离,则意味着至少2万个集装箱需要延迟两周交付。与港口互相衔接的网络也面临滞缓:大约有12%的港口报告跨境公路运输出现延迟(小于24小时)或严重延迟(大于24小时),有6%报告跨境卡车服务已完全停止。随着疫情在全球部分地区开始逐渐缓和,我们相信许多政府也会就势放宽对海运行业的限制,包括实施行业协议框架等。但至少在今年内,各国进展很难取得一致步调,行业的努力和紧密合作仍将至关重要。

空运方面,按以往惯例,客机通常在货舱中装载额外货物,这占到了全球航空货运量的约28%。然而疫情期间,随着全球大部分客运航班停飞,这部分运力缺位,造成了货物积压。即便全球的消费者需求因为疫情关系已经大幅下降,但目前的航空运力仍旧远远不够,僵局依然存在。

航空公司正在努力应对运输瓶颈,但短期来看,全球供应链将继续面临航班延误和运价上涨的问题:上海至欧洲运价同比上涨340%,上海至北美运价同比上涨272%。这一趋势对电子产品、海鲜、奢侈品等消费品的打击尤为严重。在跨境客流仍然受到严格限制的情况下,这一趋势还将持续。

而航空与海运之外的公路铁路部门,虽然在疫情之前就有回暖迹象,也在一定程度上迅速吸收海、空方面的运力不足,以确保基本和快速消费品供应链的连续性。但其最多可以作为航空运输的一种代替方案;对于更大体量的海运危机而言,仍是杯水车薪。

虽然目前谈全球疫情过去还过于奢侈,但疫情总会过去,届时短期物流层面的供应链受阻会逐步恢复。然而,更为深远的中长期影响更值得企业投以战略性关注。

中长期效应:保护主义加速抬头

对依赖全球供应链的企业而言,不断变化的政府法规将成为其面对的主要长期威胁之一。后疫情时代,预计世界各国将各自推动监管变革进程,且相关变革在很大程度上将不会由市场效率或全球贸易所驱动,而会被日益加剧的国内政治分裂和地缘政治争端所左右。这与全球商业在过去20年中努力建立的“无国界世界”背道而驰。

目前,各国政府正酝酿各种计划,以应对疫情带来的经济危机。在某些情况下,政府可能会入股大型工业企业或者在体系内占据重要地位的公司,进而要求企业重新调整商业战略,从聚焦全球成本效益转向在国内创造就业机会和进行技术创新。供应链回流背后所体现的是全球经济民族主义的抬头,这一趋势早在疫情爆发之前就已经显现。在大部分发达市场经济体中,疫情加速了该趋势,并逐渐使之成为主流。

- 特朗普领导下的美国政府将动用各种手段,迫使企业减少对外部供应的依赖,同时扩大出口限制。

- 在可预见的将来,欧盟将寻求对那些回迁供应链的项目进行直接投资。

- 发展中国家(尤其是东南亚国家)将寻求巩固全球化所带来的利益,不会轻易放弃在全球供应链中所占的突出地位。

经济民族主义的兴起与全球自由贸易体系的脆弱状态被摆在了天平的同一端,使得另一端想要促成新的开放贸易体系这一全球共识的努力变得愈发艰难——即使美国白宫在今年大选之后更换主人。未来数年,企业需要持续对供应链进行压力测试,以评估保护主义抬头、贸易战加剧、政府加强对外国投资和商业活动审查等所带来的威胁。

早在疫情发生之前,对外国投资进行审查就已经成为许多政府使用的工具,目的在于防止外国投资者获得敏感技术和数据、确保外国投资者不控制至关重要的经济因素、防止陷入危机的重要企业被外资收购等。其关注的重点在本国经济中的战略性行业——在疫情之前,通常包括军民两用技术、IT、电信等;在疫情之后,这一范围将显著扩大到卫生、制药、生物技术甚至粮食安全等领域。

- 在美国,美国外资投资委员会(CFIUS)一直负责对外资企业在美投资进行国家安全风险审查。这一过程十分漫长,相关决定也缺乏透明度。如今,美国国会希望进一步采取措施,使制药行业(包括处方药和健康产品在内)减少对中国的依赖。

- 在欧洲,审查工作在欧盟和国家两级层面均有实施。整个流程不仅冗长,且代价高昂。

- 在俄罗斯等国,对外国投资者的广泛审查也可能加强,并且越来越不透明。

此外,也不应忽视另一个被广泛使用的保护主义手段——制裁。制裁同贸易战及传统的安全威胁一样,都是破坏全球供应链的主要因素之一。疫情为基于卫生政策的各项制裁打开了大门。

面对供应链风险,企业何去何从

尽管围绕全球供应链问题的政治辞令不绝于耳,而且疫情全球大流行加速了原有政策的落实和趋势的发展,但商业实践和政府政策的改变将是循序渐进的,甚至其中也伴随着机遇。

如何应对短、中长期的供应链风险,甚至转危为机,企业也许可以思考以下问题:

- 疫情影响下,我们的哪些供应商和客户能保持运营?其人员、材料和物流等方面面临哪些影响?

- 与我们相关的各国政府有哪些先行和潜在的限制措施?将给供应商和客户带来哪些威胁?

- 企业供应链中最薄弱的环节是什么?政府限制措施将如何对我们施加影响?

- 我们可以采取哪些措施来缓解现有的和潜在的风险?

- 有哪些可供选择的替代供应商正处于正常运营中?

正如前文多次提到的,疫情对于国际供应链的影响更多是一个触发器或者加速器,而非根本原因。但换个角度看,疫情虽未重塑社会,但社会的确正在经历重塑。不管称之为“新常态”还是“下一个常态”,企业必须驭势先行。回到供应链的话题,企业需要尽快实现供应链多元化、构建安全系数更高的闭环体系,在后疫情时代保持长期韧性,抵御未来危机。结合政治、安全、合规、运营等方面洞见的供应链数据分析可能是解题思路之一。

联系我们

如您希望获得更详细的信息,或针对某一话题与我们进行更深入的交流,请联系我们。

关注化险集团微信公众号。我们将持续与您分享及时的全球风险动态和前沿的深度洞察报告,助您妥善应对风险,把握市场机遇。